シンギュラリティ

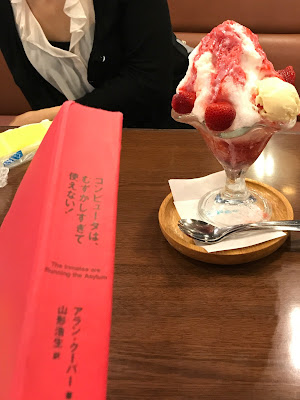

子供が読む絵本を借りに図書館へ行くと、意外と新しい本や面白そうな本が入荷していた。図書館で借りると家の本棚がかさばらないし、2週間で返すべく読み切るのも良い。そんな中、キーワードとして気になっていた「シンギュラリティ」を読了。 前半は「最適化」「機械学習」「ディープラーニング」といった話題のトピックについて技術に立ち入らず触れて、いかに人工知能が人間を模すかというアプローチの話が続く。その先に、もし人間に追いつく人工知能が出来れば、単純に並列化するだけでも簡単に人間を超えるよね?と想像を膨らませて、どんどん哲学的な話に向かう。 突拍子もなさそうな話にも、なんとなくついて行けるのは、私にとっては手塚治虫「火の鳥」のおかげだろう。 直前まで「 コンピューターはむずかしすぎて使えない 」を読んでいて、単なる操作デザイン改善ではなく、エンジニアが生み出した技術の主導権をデザインに奪還する主題だと感じた。 そういった意味で、人工知能の技術を推し進めるのはエンジニアだけど、エンジニアに運転席を任せて進んでいいのか?というのは教訓の活かしどころだろう。 IT技術において操作性が悪くて引き起こされる最悪の事態はせいぜい飛行機事故だけど、人工知能の設計がマズくて起こる最悪の事態は映画ターミネーターばりの核戦争であり、誰も無関係ではいられない。 では、正しく人工知能を設計するために、主導権を誰に渡せば良いのか?人工物に触れた人間に良い感情をもたらそうとする既存のデザインでは歯が立たない気がする。人工物そのものが意識を持って人間の英知を超えてしまうのに、それより劣る人間が妄想でプロトタイピングしてつくり込める気がしない。 人工知能を設計する難しさは報酬関数の与え方にあり、「人を笑顔にするお仕事がしたい」をゴールとして定めると、極論、人工知能さんは人間に笑わせるクスリを盛ってでも笑顔を最大化させる。私がそんな事をしないのは、倫理観や美学や自己実現と照らし合わせての判断もある。 人工知能に対して、人間のようなワビサビが効いた倫理観・美学・自己実現などをプログラミングするには、その前に人間を知る必要があり、我々自身に「何のために生きるんですか?」レベルの問いを立てて答えを出さないといけない。ここは哲学者の独壇場ではなく、エスノグラフィーなどの質的調査が貢献できるかも...